Oublier la hiérarchie des langues, c’est parfois ouvrir la porte à une révolution silencieuse. Le créole martiniquais, longtemps relégué en marge, s’impose aujourd’hui dans la littérature antillaise en défiant les classifications, en perturbant les codes et en bousculant la logique des circuits éditoriaux. Son apparition dans les textes publiés ne doit rien au hasard : elle traduit la volonté d’auteurs déterminés à refléter la richesse linguistique de leur territoire. Les maisons d’édition hésitent souvent à donner une place centrale à ces œuvres, mais chaque publication en créole martiniquais devient le signal d’une langue qui s’affirme, s’émancipe, négocie une identité. Voilà un outil, plus qu’un simple véhicule, pour raconter l’archipel autrement.

La mosaïque linguistique des Antilles : entre créole et français

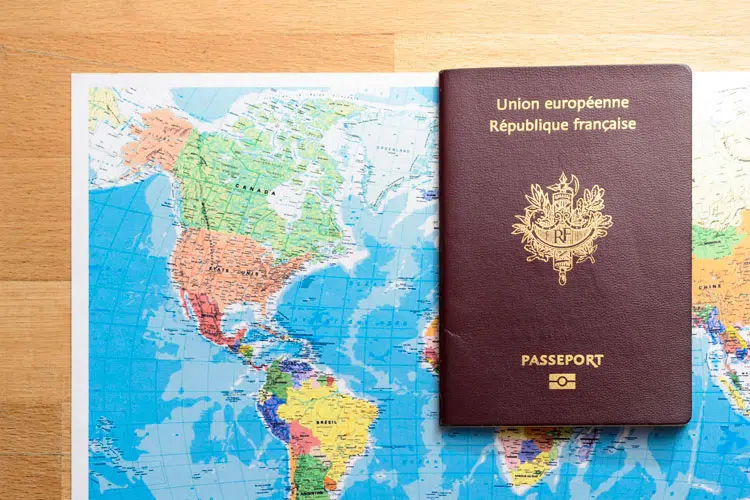

Si l’on traverse l’Outre-mer français, de la Martinique à la Guadeloupe, d’Haïti à la Réunion, on découvre un espace façonné par la langue créole. Plus de dix millions de personnes la font vibrer chaque jour, dont une majorité en Haïti où elle a gagné sa place dans la sphère officielle. Jadis cantonnée à l’oralité, elle s’invite désormais dans l’administration, les médias, et surtout la littérature. Son ossature puise dans le français, mais se nourrit d’apports africains, amérindiens, européens, asiatiques, levantins : chaque phrase trahit ce brassage et révèle une grammaire qui ne répond à aucun standard de l’Académie française.

Ce voisinage constant entre français et créole façonne une dynamique unique. Le Groupe d’études et de recherches en espace créolophone (G.E.R.E.C.) s’attèle depuis des années à la promotion de l’écrit créole, ouvrant le champ à une reconnaissance nouvelle dans la littérature. Des maisons comme Caraïbéditions et Orphie accompagnent ce mouvement, multipliant les publications en créole et leurs traductions, et portant la voix des communautés qui refusent l’effacement de leur mémoire.

Les points suivants illustrent la diversité des fonctions portées par le créole dans l’espace antillais :

- Langue maternelle pour les communautés créoles

- Langue de création littéraire et de revendication identitaire

- Langue de l’administration et vecteur de transmission culturelle

Bien que le français, piloté par l’Académie française, conserve sa domination dans l’espace institutionnel, le créole affirme sa puissance narrative et sa capacité à saisir la complexité des vies antillaises. Aucune œuvre ne scelle ce rapport à jamais : chaque manuscrit, chaque traduction, redessine la frontière, rappelant combien la littérature antillaise demeure mouvante, inventive, imprévisible.

Pourquoi la traduction créole martiniquais façonne-t-elle la littérature antillaise ?

Traduire en créole martiniquais, c’est redistribuer les cartes. Quand Raphaël Confiant offre L’Étranger de Camus sous le titre Moun-Andéwò a, il fait bien plus qu’un simple passage de langue : il donne à tout un lectorat accès à une œuvre qui devient soudainement familière, adaptée à la cadence et à l’imaginaire créoles. Hector Poullet, de son côté, revisite La Place d’Annie Ernaux, rebaptisée Plas-la, et ancre l’expérience de la mémoire populaire dans la langue du quotidien.

La traduction en créole martiniquais n’est jamais mécanique. Elle requiert l’invention de mots, l’élaboration de tournures inédites, la réinvention de concepts qui n’existaient pas encore dans la langue. Ce défi impose aux traducteurs une créativité sans relâche, doublée d’une fine connaissance des deux univers linguistiques. Sans les éditeurs engagés comme Caraïbéditions et Orphie, ces textes n’auraient pas trouvé leur public. Ils contribuent à faire circuler autrement les grands récits et à renouveler l’espace littéraire antillais.

Voici trois manières concrètes dont la traduction modèle la littérature créole :

- Elle rend les œuvres universelles accessibles à ceux qui pensent, rêvent et vivent en créole.

- Elle nourrit l’écriture en révélant la souplesse infinie de la langue créole.

- Elle confère à une langue longtemps marginalisée une légitimité nouvelle.

Ce mouvement, porté par des traducteurs tels que Jean-Louis Robert (Lètrandéor en créole réunionnais), Sylviane Telchid ou Jean-Marc Rosier, insuffle à la littérature antillaise une dynamique constante de renouvellement. En adoptant le créole pour raconter Camus, Ernaux, Céline ou Flaubert, ces passeurs prouvent que le patrimoine littéraire mondial s’enrichit, se transforme, s’élargit aux marges, là où le créole devient instrument de création et d’émancipation.

Identité, mémoire et résistance : ce que révèle l’usage du créole chez les écrivains

Dans l’univers des lettres antillaises, écrire en créole martiniquais relève d’un choix fort, rarement neutre. C’est un acte de résistance, une manière de se positionner face à la domination du français. Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé, théoriciens de la Créolité, ont marqué un tournant avec leur manifeste Éloge de la Créolité publié en 1989. Leur démarche tranche avec la Négritude d’Aimé Césaire et la littérature francophone classique : la Créolité revendique la pluralité, le métissage, le retour à la mémoire collective.

Pour ces écrivains, le créole n’est pas un simple outil : il permet de réveiller des pans entiers de la mémoire antillaise, de donner une couleur nouvelle aux récits. La syntaxe, la musique des mots, le lexique propre au créole ressuscitent des imaginaires longtemps refoulés. Ce choix devient synonyme de liberté : il autorise à dire la violence de l’histoire coloniale, à sonder la complexité des identités, à tresser les filiations mêlées. Simone Schwarz-Bart ou Kofi Jicho Kopo, chacun à leur façon, placent eux aussi le créole au centre de leur écriture.

La diglossie continue de structurer le paysage littéraire : le français règne sur les sphères officielles, tandis que le créole incarne l’intime, la parole du peuple, la résistance sous-jacente. Les romanciers antillais, en donnant une place au créole dans leurs textes, affirment la singularité de leur identité culturelle. Ils prouvent que la littérature antillaise ne peut se comprendre qu’au travers de ce dialogue constant entre mémoire, langue et invention.

Des œuvres qui résonnent : quand la diversité linguistique enrichit la création littéraire

Une chose saute aux yeux : la littérature créole contemporaine frappe par son audace. Des auteurs comme Raphaël Confiant, Simone Schwarz-Bart, Dany Laferrière ou Ernest Pépin incarnent cette énergie où créole et français se croisent, se défient, s’influencent. Leurs romans, traversés par une langue souple et inventive, jouent sur les rythmes, les registres, les références, puisent dans l’expérience collective et l’histoire pour donner voix à des récits inédits.

La création de nouveaux mots joue un rôle déterminant. Quand le lexique fait défaut pour exprimer une idée ou une réalité étrangère à la culture créole, les écrivains inventent : forger des néologismes, tordre la syntaxe, ouvrir la langue à d’autres influences, voilà leur méthode. Ce travail s’observe dans la traduction des classiques : pour rendre « L’Étranger » de Camus sous le titre « Moun-Andéwò a » ou « Un cœur simple » de Flaubert en « An tjè san ganm », il a fallu repenser chaque phrase, chaque mot, chaque sonorité.

Ces pratiques s’illustrent à travers plusieurs exemples notables :

- Raphaël Confiant construit ses textes en passant du créole au français, révélant le métissage linguistique.

- Les éditeurs Caraïbéditions et Orphie facilitent la diffusion de ces œuvres où se mêlent plusieurs langues.

- La créativité lexicale renouvelle en profondeur la littérature antillaise.

Cette impulsion donne naissance à une littérature antillaise profondément diverse, ancrée dans l’échange et la transformation. Le créole martiniquais, sans cesse enrichi, s’affirme comme un territoire d’écriture à part entière. Il suffit d’ouvrir l’un de ces romans pour entendre battre le cœur d’une langue qui ne cesse de se réinventer.